- Accueil

- CULTURE - HISTOIRE - PATRIMOINE - CINÉMA - RETRO - PEOPLE

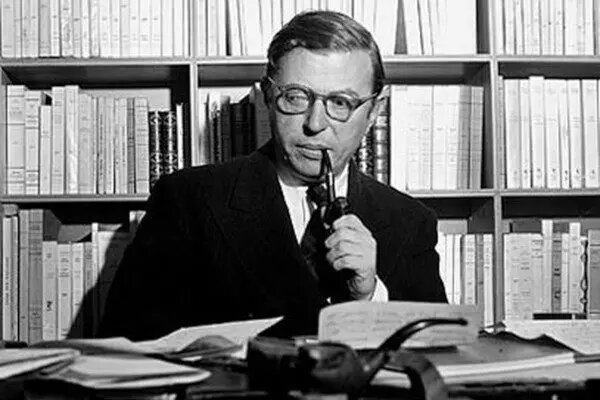

- Sartre résistant : une imposture historique

Sartre résistant : une imposture historique

À Paris, en 1943, c’est l’Occupation, les rafles se multiplient, les résistants se font arrêter, la censure est partout. Pourtant, un homme continue tranquillement sa vie. Il enseigne, il écrit, il réussit même à faire jouer une pièce de théâtre : c’est Jean-Paul Sartre, un philosophe qui deviendra vingt ans plus tard une référence absolue de la liberté.

Entre 1940 et 1944, Jean-Paul Sartre a falsifié l’histoire. En Juin 1940, la France s’effondre face à l’Allemagne. C’est la débâcle, l’armée recule. Dans une forêt de l’Est, un petit groupe de soldats se planquent. Parmi eux, un soldat de 35 ans, pas très courageux, Jean-Paul Sartre. À chaque tir, il sursaute, il a peur tout le temps. Trois jours plus tard, cette peur se transforme en panique. Le général ordonne le repli vers Padoux. Pour Sartre et les autres, l’objectif est de rebrousser chemin plus vite que l’ennemi n’avance. Ils n’y arrivent pas. Ils se font arrêter quelques jours plus tard. Pour eux, la guerre est finie. Désormais, ils ne sont plus soldats, mais prisonniers. Et pour Sartre, ce n’est pas plus mal. Avec sa brigade, il rejoint une colonne de 20.000 captifs. Ils sont transférés à la caserne Haxo à Baccarat, un ancien bâtiment militaire devenu camp de transit. Sartre y reste plusieurs semaines, le temps que l’armée allemande organise le tri. Pendant que les autres se lamentent, pensent à leurs femmes, à leurs gosses, à ce qu’ils ont perdu, lui n’a qu’une priorité, préserver ses trois musettes.ÀA l’intérieur, toute sa richesse, le manuscrit de L’âge de raison et des carnets pleins de notes.

Fin août 1940, la colonne se remet en marche. Direction Trêves en Allemagne, au Stalag 12 D. À partir de là, Sartre va tordre le cou à la vérité. Mais il n’est pas seul. D’autres hommes partagent sa captivité. Et plus tard, ils vont parler. Grâce à leurs témoignages, on peut raconter cette histoire.

C’est un camp de prisonniers identique aux autres camps allemands, avec des baraquements alignés, des miradors et des barbelés. Presque tous les prisonniers sont logés à la même enseigne. Sartre, avec sa capacité de caméléon va vite trouver une planque. Il parle et comprend un peu l’allemand. Assez pour servir d’interprète aux médecins français du camp. Il occupe également un petit job de brancardier infirmier, avec en bonus une chambre pour trois, un peu plus de nourriture, et surtout un peu plus de calme pour l’écriture. Mais même avec ces privilèges, impossible de cacher son vrai visage trop longtemps. La nature revient vite. Sartre n’échappe pas à la règle. Son orgueil, son égoïsme, son manque d’implication dans la vie de groupe, finissent par se voir. Une seule personne occupe son esprit : Simone de Beauvoir. Ils se sont rencontrés en 1929 à l’Ecole Normale Supérieure. Sartre termine premier au concours de l’agrégation de philosophie, Beauvoir deuxième. Depuis, ils ne se quittent plus. Ce n’est pas un couple classique, ils s’aiment autrement. Il lui écrit, se raconte, se confie.

Toujours à l’affût de bon plan, il se rapproche très vite de la baraque 55, celle des artistes. Et là, il est comme un poisson dans l’eau, il parle devant des dizaines de prisonniers de sujets compliqués, le masochisme, le sadisme, l’homosexualité. Mais avec lui, ça passe. Pas de provocation, pas de jugement, juste une logique, une clarté. Il met des mots sur ce que les autres sentent, mais n’arrivent pas à dire. Et ça fascine. Pour chaque baraquement, un chef est désigné. Pour le 55, c’est l’abbé Marius Perrin. Sartre se fait vite remarquer. Il parle de son agrégation, de ses livres, de ses relations. Grâce à cela, il attire l’attention de Perrin. À cette époque, il connaît déjà du monde. Dans son carnet d’adresses, on trouve des noms prestigieux : les patrons de Gallimard et Albert Schweitzer, médecin, pasteur, philosophe, musicien alsacien (1875-1965), avec qui il a un lien de famille. Un groupe se forme, des prêtres, des intellectuels, des artistes, et bien sûr, Sartre en fait partie.

Trois mois avant Noël, ce petit groupe monte une pièce de théâtre. Cette pièce a sans doute bien amusé les officiers du camp. Par la suite, elle a fait moins rire Sartre. C’est un vrai caillou dans sa chaussure. Sartre se charge de l’écriture. L’histoire se déroule en Judée, sous l’occupation romaine. Une scène montre des prisonniers juifs entassés derrière des barbelés. Le titre de cette pièce : Bariona ou Le jeu de la souffrance et de l’espoir. Sartre n’écrit pas une oeuvre de foi, il n’est pas croyant. C’est un projet d’auteur fait pour passer la censure et plaire aux Allemands.

Le texte original de Bariona, joué en 1940, est longtemps resté introuvable. Pendant plus de vingt ans, aucune trace. En 1962, une version réécrite réapparaît. Cette version parle de liberté et valorise la résistance. Cette nouvelle écriture fait le lien entre la Judée occupée par Rome et l’Europe sous contrôle allemand. Elle porte un message d’espoir face à la tyrannie. Mais qui peut croire qu’une telle pièce aurait pu passer la censure allemande ? Une pièce où l’on parle de liberté, d’espoir, pour le peuple juif. Aucune autorité nazie n’aurait validé cela. C’est impossible.

L’hypothèse la plus plausible, c’est que le texte original était carrément antisémite. Sartre le savait, et cela ne collait pas avec le récit de résistant qu’il voulait inventer. Le texte original a disparu.

Pendant sept mois, le Stalag devient son laboratoire. Il écoute, regarde, et prend des notes, sans jamais se compromettre. Pas une fois, il ne parle de résistance. Le printemps approche, et dans le camp, les premières filières d’évasion se mettent en place. Plusieurs fois, Sartre est mis dans le coup. Il écoute, évalue, puis refuse systématiquement. A chaque fois, il juge le risque trop élevé pour lui. Il préfère rester allongé des heures, les paumes tournées vers le plafond. Contrairement à ce qu’il écrira deux ans plus tard, dans L’être et le néant, il n’avait aucun instinct de liberté. Il n’était pas de ceux qui rêvent d’évasion. Il préférait le confort des baraques, l’écriture, les répétitions, et les discussions philosophiques.

Sa liberté était existentielle. Il écrira cette phrase célèbre : « L’homme est condamné à être libre ». Libre dans sa tête, libre en conscience. Mais faut-il être philosophe pour comprendre qu’une conscience ne peut pas être enfermée et qu’elle est de facto toujours libre ?

Un beau tour de passe-passe philosophique pour justifier sa propre lâcheté. Il transforme sa captivité en théorie. Il explique que l’homme est toujours un peu enfermé quelque part, par sa condition, son époque ou sa naissance. Il explique que la vraie liberté de l’homme, c’est de penser, mais pas de penser à se libérer.

Mais alors, pourquoi s’est-il inventé un récit de résistant ? Pourtant, vingt ans plus tard, ce même homme érigera la liberté en valeur absolue. La conception de la liberté de Sartre se rapproche de la conception du libre arbitre : la liberté existentielle. La liberté existentielle est totale. L’homme est libre parce qu’en lui, l’existence précède l’essence. Il n’y a pas de nature humaine donnée et figée. L’homme est ce qu’il est grâce à un pouvoir de néantisation, c’est-à-dire de se mettre en dehors de l’être, de s’arracher à l’être.

L’homme peut accepter ou refuser son passé, lui donner telle ou telle signification. C’est à lui d’assumer une situation. L’homme d’un pays vaincu ne s’est pas choisi vaincu, mais il lui appartient d’accepter ou de refuser la servitude.

Une telle liberté se constitue en volonté. L’homme est libre dans la passion, dans l’émotion. Tout dépend de lui. La liberté devient dépassement des conditions qui forment une situation. La liberté est capacité de résistance face à une situation, pouvoir de choix, et finalement transcendance. Elle demeure inaltérée, en toutes circonstances.

Loin de nous grandir, la liberté existentielle pèse sur nous comme une fatalité : « Nous sommes condamnés à la liberté ». La coïncidence de l’homme avec sa liberté efface toute distinction entre nos actes libres et ceux qui ne sont pas libres.

L’homme libre est condamné à choisir, mais dans ce stalag, Sartre a choisi sa propre liberté, celle

de la captivité. Ce n’est pas un choix de liberté. Un jour, une occasion se présente, sans danger celle-là. L’abbé Perrin lui apprend que certaines pathologies permettent un rapatriement. Il lui propose d’ajouter sur son livret militaire une mention à l’encre rouge : strabisme entraînant des troubles. Quelques jours plus tard, Sartre se fait inscrire pour la visite médicale. Il passe devant quatre soldats allemands. Les dossiers défilent. Trois soldats examinent. Le quatrième lit, hoche la tête, puis signe. Sartre est libre.

Dans le camp, personne n’est dupe. La mention du strabisme ne tient pas debout. Tout le monde sait que c’est pour services rendus, et que Bariona y est pour beaucoup.

Le passage de Sartre dans le camp s’est plutôt bien passé. Mais ce séjour ne fait pas rêver d’admiration. De retour à Paris, il faut adapter son discours pour le faire coller à sa future gloire d’intellectuel courageux. En mars 1941, neuf mois après la débâcle, Sartre est de retour à Paris. La capitale est occupée. Dans les rues, le drapeau allemand flotte. Pour Sartre, l’heure n’est pas à la révolte, elle est aux retrouvailles avec Simone de Beauvoir. Tous deux conviennent que le terme officiel « rapatriement sanitaire » sonne mal. Alors, ils réécrivent l’histoire pour qu’elle colle à leur futur récit de résistant. Un récit que Sartre va faire avaler à sa tribu d’intellectuels, tous aussi instables qu’ambitieux.

Parmi eux, Jacques-Laurent Bost, (1916-1990), écrivain, journaliste et scénariste, un ancien élève de Sartre qui partage son lit avec Simone et parfois avec Sartre. Olga Kozakevic rêve de théâtre, sensible, nerveuse, tourmentée, devient l’objet de désir de Sartre et de Beauvoir. Sartre en est fou, mais Olga préfère Simone, rendant leur trio toxique. Alors, Vanda Kozakevic remplace sa grande sœur dans une relation tout aussi toxique. Bianca Bienefeld, (1921-2011), une autre élève, elle aussi navigue entre Sartre et Beauvoir.

Dans cette étrange famille, faite de bric et de broc, de blessures affectives et d’obsessions partagées, Sartre retrouve ses marques. Il retrouve aussi très vite Jean Paulan (1884-1968), un ami, écrivain, critique littéraire, éditeur, l’un des hommes les plus influents de l’édition parisienne, et un pilier de Gallimard. Brice Parain, (1897-1971), philosophe discret, avec qui il aime partager les goûts littéraires, lui aussi très influent chez Gallimard.

Paris est occupée, mais l’édition continue, avec d’autres règles, d’autres priorités. Sartre, à l’affût de la moindre opportunité, apprend que Comedia ressort une nouvelle ligne éditoriale. Avant-guerre, c’était un journal d’art et de lettres. Désormais, sous la plume de René Delange, Comedia glisse dans la collaboration, comme tant d’autres. Des dizaines de journaux passent sous contrôle allemand. Le premier numéro sort le 21 juin 1941. Sartre y publie un article sur Moby Dick, de Herman Melville. Mais pour écrire dans ce journal, une condition est imposée. Tous les collaborateurs doivent remplir un questionnaire et être validés par la censure allemande. Autant dire qu’il fallait montrer patte blanche. Le mal est fait.

Après la Libération, Sartre se défendra de n’avoir jamais écrit dans Comedia. Mais là encore, les faits sont têtus. Sartre suit cette ligne grise : ne pas résister, ne pas collaborer, mais publier à tout prix, pour ne pas se faire oublier.

Et pendant que Sartre écrit, certains autour de lui choisissent l’action. Jean Paulan, plus ou moins en contact avec la résistance. Brice Parain, lui est discret, il fait attention. Marcel Arland (1899-1986), écrivain, penche du côté de la collaboration. Sartre choisit la plume. Le fusil n’est pas pour lui. Il observe de loin le Musée de l’Homme. Il comprend vite que le mot résistant pourrait servir sa propre légende.

Mais en février 1941, le piège se referme. L’ennemi infiltre et démantèle le réseau du Musée de l’Homme. Les arrestations s’enchaînent. En Janvier 1942, les survivants sont jugés. Le 23 février, Boris Vildé et Anatole Lewitsky sont fusillés au Mont-Valérien. Avec eux, cinq autres membres du réseau. Les femmes, comme Yvonne Oddon, échappent à la mort, mais elles sont déportées dans les camps allemands.

À l’été 1941, Sartre décide de fonder un groupe de résistants qu’il appelle socialisme et liberté. Les premiers membres sont recrutés dans son entourage, la famille Bost, les deux sœurs Kozakevik, Simone de Beauvoir, plus une poignée d’amis. Mais le groupe ne produit ni tracts, ni filières, ni messages codés. Il ne contacte aucun réseau existant, il n’est jamais inquiété, jamais repéré, jamais mentionné dans les archives de la résistance. Pour les historiens, socialisme et liberté n’a jamais été un vrai groupe de résistants.

Plus tard, Sartre avouera : nous étions de petits bourgeois intellectuels et nous ne savions pas quoi faire, sauf écrire. A cette époque, la presse collaborationniste contrôlait tout, la chronique littéraire y tenait une place centrale, celle qui faisait et défaisait les livres. Des relations se nouaient en pleine occupation, mais fallait-il encore écrire et publier, quand l’ennemi décidait de ce qu’il fallait lire.

Sartre a tranché, et tant pis pour sa précieuse liberté de pensée. En octobre 1941, Sartre décroche un poste au lycée Condorcet à Paris. Il remplace Henri Dreyfus-Le Foyer, (1896-1969), écarté par les lois antisémites de Vichy. Un emploi surtout alimentaire, sans réelle passion. Il arrive toujours à l’heure, commence son cours, puis repart sans un mot pour ses élèves. Il s’intéresse peu à eux, ne leur pose jamais de questions, ne connaît même pas leur nom. Seules comptent ses idées. Dès les premiers cours, les élèves sont frappés par son physique d’abord gênant, puis très vite par son intelligence. Il explique la philosophie avec des mots faciles à comprendre. Les élèves l’écoutent avec passion, même les moins bons, parce qu’il ne les humilie pas, il les note avec indulgence, il les appelle Monsieur avec condescendance, sans ironie.

Quand il n’enseigne pas, Sartre est au Flore, un café repère d’une certaine élite parisienne, écrivains, artistes, cinéastes, tout ce que la capitale compte de plumes et de vanité. Les Allemands se mêlent sans difficulté à ce joli petit monde. Cela ne gêne ni Sartre, ni Beauvoir. Leur trajectoire n’est pas dictée par une cause, mais par une ambition, une marche vers leur propre gloire.

Sartre travaille sur un autre projet théâtral : LES MOUCHES. Nouvelle pièce, même problématique, faire avaler cette pièce par les autorités allemandes. A croire que Sartre n’imaginait plus leur défaite et qu’un jour, il faudrait rendre des comptes. Car le vrai patron de la vie culturelle, sous l’Occupation, est un Allemand : Gerhard Heller. (1909-1982). Tout passe par lui, rien ne lui échappe. Chaque projet doit recevoir son aval.

Pour LES MOUCHES, Sartre le sait, il lui faut une autorisation. Il peut compter sur Charles Dullin (1885-1949), acteur et metteur en scène, grand nom du théâtre français, respecté et surtout bien vu par les Allemands. Mais le plus important, c’est que le texte colle à la ligne du parti, sinon, aucune chance de monter la pièce. Le soir de la première, la salle réunit tout ce que l’Occupation compte d’officiels. À la fin de la représentation, côté buffet, c’est champagne et sourires. Autour de Sartre, les grands noms du théâtre français et les représentants de la propagande allemande. Mais la pièce est un véritable échec. Les critiques sont tièdes, le public clairsemé, et même les lycéens appelés en renfort n’y changent rien.

Après la guerre, Sartre dira que c’est la faute des collabos, que sa pièce a été sabotée parce qu’il était résistant. Mais c’est faux. Ce qui a tout simplement mis fin aux représentations, c’est le manque de succès et ces salles à moitié vides.

En vérité, la pièce LES MOUCHES écrite en 1943 n’a rien à voir avec celle qu’on lit aujourd’hui. La version d’origine, jouée sous l’Occupation n’a pas été perdue, elle a été cachée. LES MOUCHES n’étaient pas une pièce de résistance, ni une pièce sur la liberté, encore moins un drame existentiel. C’était une pièce sans chair, sans souffle, sans enjeu, validée par les autorités allemandes.

Et pourtant, après la guerre, Sartre réécrit l’histoire. Il affirme que LES MOUCHES étaient une satire déguisée, un texte contre Vichy, contre les nazis. Il nous fait le même coup qu’avec Bariona.

Il n’assume pas.

En 1945, il témoigne devant le juge chargé du dossier Delange, le directeur de Comedia. Il continue de défendre l’idée d’une oeuvre subversive, jouée au nez et à la barbe des Allemands. Sa fable est en marche, sa légende aussi. Et la bien-pensance parisienne ne s’interroge pas, elle couvre. Plus tard, Sartre va aller plus loin. Dans Carrefour, il affirme que la mythologie permettait de contourner la censure.

En 1948, à Berlin, il change encore de version. Il dit que LES MOUCHES étaient une tentative pour redresser le peuple français, lui rendre son courage. Sartre ne recule décidément devant rien, ni devant les faits, ni devant les actes. Pour affirmer sa prétendue résistance, il réécrit l’histoire.

À la Libération, un phénomène étrange se produit. La résistance devient un titre, et tout le monde soudain se découvre résistant. Il en sort de partout, des héros de la dernière heure, des justes qui étaient restés bien silencieux jusque-là. Maintenant que le combat est terminé, les rangs de la résistance grossissent, alors qu’elle n’est plus utile.

En 1945, Sartre remet à Gallimard les deux premiers tomes de son grand roman Les chemins de la liberté. Le premier L’âge de raison a été écrit pendant la guerre. Il paraît juste après la Libération. Le second Le sursis, quelques mois plus tard. Succès immédiat. Sartre s’impose comme l’un des écrivains majeurs du moment. Simone de Beauvoir, elle aussi, publie LE SANG DES AUTRES, un roman dans lequel elle parle de résistance, comme si elle y avait participé.

Trois semaines après la Libération de Paris, le théâtre du VIEUX-COLOMBIER ouvre ses portes avec HUIS CLOS, la dernière pièce de Sartre. C’est la première création théâtrale depuis la fin de l’Occupation. À cette occasion, Jean Dasté (1904-1994), le directeur qui a pourtant profité du système se proclame résistant. Une réinvention bien pratique à l’heure du bilan.

Sartre devient un personnage incontournable. Son rôle supposé dans la résistance lui donne une aura particulière, et surtout une autorité immense sur la jeunesse. L’existentialisme devient une mode. Sartre règne déjà, il impose son nom, son style, sa présence. Avec Beauvoir, il construit un cercle, un pouvoir intellectuel, une hégémonie. Plus rien ne l’arrête.

Il lance Les Temps Modernes, il veut devenir la référence, la pensée dominante, le camp du Bien. Ses discours sur la liberté et sur l’engagement résonnent partout, dans les caves de Saint-Germain des Prés, dans les amphis, dans les cercles de la rive gauche. Son oeuvre romanesque et scénique remporte un succès considérable. Ce succès correspond à un phénomène de mode orchestré par les médias de l’époque. Ce succès traduit également « le mal du siècle » d’une génération issue de la guerre, en quête de réponses aux inquiétudes qui sont les siennes.

L’angoisse qu’éprouve le héros sartrien naît du sentiment de l’absurde, du « fourmillement de la contingence », auxquels l’individu ne peut échapper que par l’action. L’homme se définit par son existence et n’a de sens que par ses actes. Pourtant, pendant les cinq années de l’Occupation, Sartre a ignoré l’action. La contradiction est totale entre son discours et la réalité, sa réalité.

Mais derrière la légende, se cache une réalité bien moins glorieuse. Plusieurs historiens se sont penchés sur son cas : Henri Noguères (1916-1990), journaliste et ancien résistant affirme n’avoir jamais croisé le nom de Sartre dans ses recherches sur les réseaux clandestins. Gilbert Joseph, spécialiste de la résistance, écrit que Sartre et Beauvoir n’ont joué aucun rôle. Leur priorité était leur carrière littéraire, pas la lutte contre l’occupant. Vladimir Jankélévitch (1903-1985), philosophe et résistant, contemporain de Sartre, dénonce son opportunisme. Il lui reproche son silence, son inertie et sa complaisance. Ingrid Galster (1944-2015), philosophe et chercheuse allemande reconnue, n’a trouvé aucun acte concret de résistance dans ses travaux. John Gerassi (1931-2012), professeur et journaliste franco-américain, pourtant l’un de ses biographes les plus proches, reconnaît que Sartre n’a pas résisté. Il a traversé la guerre comme un écrivain, préoccupé par sa carrière, pas comme un militant. Le plus catastrophique pour la défense de Sartre, c’est que tous ces historiens sont de gauche.

Cet imposteur résistant a fasciné sa génération. Mais avec le temps, les langues se sont déliées et son mythe s’est effondré.

Adaptation d’une vidéo.

Jean Saunier

Date de dernière mise à jour : 19/04/2025